はじめに

本記事では飲食店を繁盛店にする法則して、飲食店の開業や運営に重要な方針、コンセプト、業態、QSCについて説明します。社会の変化で飲食店の経営が容易ではなくなってきてきます。しかし、新しい時代は、前向きな飲食店にとってはブルーオーシャンになる可能性があるのです。本記事では立地や店構えなどではなく、繁盛店の本質について記します。

おすすめ記事▷お店の売り上げアップ!キャッシュレス決済を来店動機につなげる方法

飲食店のコンセプトは「5W2H」で「業態」を確かにする

飲食店にとってコンセプトは、他のお店と差別化を図るために欠かせない要素です。事業を成功させる鍵といっても過言ではありません。

同時に、コンセプトは飲食業の経営者を最も悩ませるもののひとつです。どのようなコンセプトがいいのか、考えれば考えるだけ思考の迷路に陥ってしまいます。

そんなときは一度立ち止まって、自分の店あるいは自分がこれからやりたい店の「業態」から見直すことをおすすめします。「5W2H」を使えば、店舗経営のあやふやな部分がスッキリし業態の理解も進み、コンセプトの設計や見直しに役立ちます。

飲食店の業態とは何か?

飲食店の業態は「お客の利用動機の対応方法による分類」です。似たような言葉の「業種」が「主力商品のジャンルによる分類(焼き鳥店、焼き肉店、すき焼き店)」であるのに対して、業態は、「お客にどんな価値を提供するか、お客のどんなニーズにどう応えるか」を軸にします。

同じ物を売るにしてもデパート、スーパー、ディスカウントストア、専門店など、それぞれ店舗の雰囲気、接客、陳列、価格などが違います。これが業態の違いです。

飲食店のコンセプト設計が難航するのは、業種発想だからかも?

一般的に、飲食店は業種によって分類されがちです。お客も「今日は焼き鳥を食べよう」「今日は焼き肉の気分だな」など、行く店を業種で判断します。

しかし、食べたいメニューが決まっていない、何か新しい店へ行ってみたいときは場合はどうでしょうか。予算や立地、営業時間、店構えなど、業種以外の要素から店を絞り込みます。そのようなお客の心理に立って考えるのが、業態発想なのです。

一般的な話ですが、飲食業で独立開業しようとする人も、業種を決めただけでコンセプトづくりを始めがちです。つまり、業種発想でコンセプトをつくろうとするのです。

出発点が「焼き鳥」「焼き肉」など一つしかない状態では、発想もあちらこちらへと飛躍してしまい、考えがうまくまとまりません。また、お客視点に立つというビジネスの基本からいっても、立つべきなのは業種発想ではなく、業態発想であるべきです。

お客が何を求めているのかを考え、そこから逆算していけば、おのずとコンセプトも見えてきます。

焼き鳥店の場合、業態で考えると接待用の高級焼き鳥店、サラリーマン向け焼き鳥店、ファミリー向け焼き鳥店などが考えられます。

例えば、これをさらに絞りこむことも可能です。お客の前でカウンター越しに鳥を焼く姿をしっかり見せるなど、エンターテイメント性を重視した、カップル・女性向け焼き鳥店などもありです。

サービスとしては、焼く前の新鮮なネタを必ず見ていただく、味付けも塩、タレだけでなく、量や揉み込み方を聞くなどと発想を広げます。

● 業態とは「お客の利用動機の対応方法による分類」、業種は「主力商品」

● お客の心理に立って考えるのが業態発想

● お客のニーズから逆算することでコンセプトは見えてくる

業態を構成する7つ要素とは

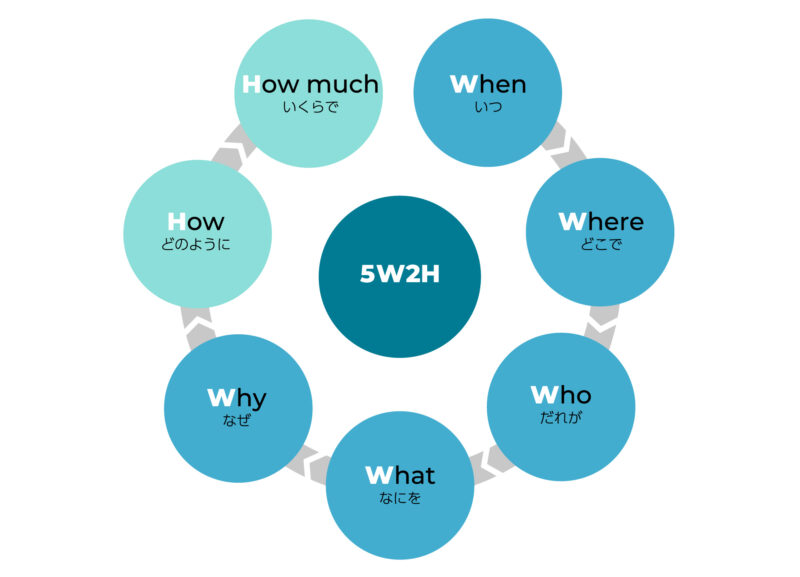

お客が飲食店へ行く際の利用動機はさまざまです。だから手がかりもなしに業態を考えようとすると、ここでも袋小路に入ってしまうでしょう。そこでロジカルシンキングのひとつ「5W2H」を利用し、業態を7つの要素へと分解して考えます。

ロジカルシンキングのフレームワークである5W1H(When、Where、Who、What、Why、How)はよく知られています。そこにHow muchを加えた7つが「5W2H」です。

業態の5W2Hは次の通りです。

- WHAT(何を)…業種

- WHY(何のために)…お客の利用動機

- WHO(誰に)…主要客層

- WHEN(いつ)…営業時間

- WHERE(どこで)…立地

- HOW(どのように)…お客の楽しみ方のスタイル

- HOW MUCH(いくらで)…価格政策

自店の業態を5W2Hから考えてみましょう

□ 主力商品(業種)は?

□ お客の利用シーン(利用動機)は?

□ ターゲット(主要客層)は?

□ 営業時間、休業日は?

□ 出店場所(立地)は?

□ 接客スタイル(お客の楽しみ方)は?

□ 価格設定は?

コンセプト設計は、5W2Hの整合性が重要

5W2Hのうち、最も重要な要素は「価格政策(HOW MUCH)」です。食べたいものが決まっていない場合、たいていのお客はまず予算を決めて、その範囲内で店を探すからです。ただし、価格には出店場所(WHERE)や主要客層(WHO)、さらには利用動機(WHY)にも関わります。さらに出店場所や主要客層には営業時間(WHEN)やお客の楽しみ方のスタイル(HOW)にも関連します。

このように、5W2Hは独立しているように見えて、実際は密接に結びついています。そのため、別個に決定していくのではなく、全体の整合性を意識しながら考えていくことが重要なのです。

● 業態の5W2Hはそれぞれが密接に関わり合っている

●5W2Hを考える際は全体の整合性を意識することが大事

実は危険な、ひらめき頼りのコンセプト設計

「店づくりには、まずコンセプトが大事」と考える飲食経営者は多いでしょう。「うまい、やすい、はやい」の吉野家も、「第3の場所(を提供する)」のスターバックスコーヒーも、独自のコンセプトを打ち立てることで、自社ブランドを成長させました。

しかし、コンセプトを感覚やひらめきに頼って考えている経営者も多いのではないでしょうか。思いつきでつくったコンセプトは、かえってお店のイメージをあやふやにする危険があります。

次の項目では、イメージに左右されない、お客目線でのコンセプト設計について説明します。これから飲食で起業しようと考えている方は参考にしてください。

飲食店でのコンセプトの意味とは?

「コンセプト」という単語の意味を調べると、①「概念」、②「企画・広告などで全体を貫く基本的な観点・考え方」と出てきます。飲食に限らずほぼすべてのビジネスでは、②の意味で「コンセプト」が用いられています。しかし、「全体を貫く」や「基本的な観点・考え方」とは、ずいぶんぼんやりした表現です。そのことが、コンセプトの意味合いそのものを抽象化してしまう原因でしょう。

そして、コンセプトの意味合いが抽象化されることで、コンセプト設計までもがぼんやりとしたものになってしまいます。コンセプトのニュアンスをイメージとして捉えるから、コンセプトの設計もイメージの枠を越えられないのです。飲食店のコンセプトに「南国風の」や「リゾートの雰囲気」など、単なるイメージ的なものが多いのはそのためです。

● コンセプトの意味は①「概念」、②「企画・広告などで全体を貫く基本的な観点・考え方」

● ビジネスにおけるコンセプトは、②の意味で用いられることがほとんど

● その意味合いが抽象的なゆえに、コンセプト設計までぼんやりとしてしまうことが多い

コンセプトは飲食店のイメージや雰囲気を指すものではない

コンセプトは店のイメージや雰囲気を指すものではありません。そもそも、お店づくりはイメージだけではできないからです。では、コンセプトは何かというと、それは「お客にどのようにお店を利用してもらうか」という基本的なプランです。

お店の業態を構成する7つの要素を、5W2Hで紹介しました。業態とは、お客の利用動機の対応方法のことです。「こんなお店を利用したい」と考えるお客のニーズに、どう応えるのか。そのような姿勢に基づいて構築されるプランが、コンセプトになります。

● コンセプトは店のイメージや雰囲気を指すものではない

● コンセプトとは、「お客にどのようにお店を利用してもらうか」という基本的なプラン

コンセプトは、飲食店の特長を表す

改めて業態の5W2Hを確認しましょう。

- WHAT(何を)…業種

- WHY(何のために)…お客の利用動機

- WHO(誰に)…主要客層

- WHEN(いつ)…営業時間

- WHERE(どこで)…立地

- HOW(どのように)…お客の楽しみ方のスタイル

- HOW MUCH(いくらで)…価格政策

この中で、例えば「南国風」や「リゾートの雰囲気」といったイメージは、「お客の楽しみ方のスタイル(HOW)」の方針でしかありません。だからイメージ的なコンセプトを決めたところでその他の5W1Hは定まらず、結果的にそのお店がお客にどんな価値を提供できるのかがあやふやになってしまうのです。

一方で、5W2Hを貫く形で、プランとしてのコンセプトを設計すればどうでしょうか。利用動機や来店頻度に対応した価格設定を行い、ターゲット客層を誘引しやすい立地を決める。すると、そこから必要なメニュー数や厨房設計、スタッフの人数などが自ずと浮かんできます。このように、プランとしてのコンセプトを設計することで、お店のシステムも構築しやすくなるのです。

● 業態の5W2Hを貫く形でコンセプトを設計する

● 業態の5W2Hが決まれば、メニュー数や厨房の設計、スタッフの人数など、店のシステム構築も行いやすくなる

まとめ コンセプトは骨格と同じ

5W2Hで飲食店の業態を明確にすれば、自店の強みや競合への優位性が判明します。その判明した事柄が、コンセプトを設計する際の軸となります。

また、飲食店は内装や雰囲気を楽しむためだけの場所ではありません。お客が満足するには、提供される料理の質やサービスの質も含まれます。お客が心おきなく楽しめるように、お店全体をスムーズに機能させることが重要です。そして、そのシステムを構築するために必要なのが、プランとしてのコンセプトなのです。