はじめに PBLにはやるべきメリットがある

筆者は、2010年頃から大学の取材を行ってきました。その中で2012年代以降に大学生が是非ともやるべき経験がアクティブ・ラーニングやPBL(Project Based Learning)です。PBLは、文部科学省が推進するアクティブ・ラーニングのひとつで、簡単にいえば、自ら課題を見つけ、解決策を考え、行動するという実践的な学修のひとつです。本記事では、PBLの背景にはじまり、大学生がPBLに取り組む意義、参加することのメリットや失敗要因など、様々なことを解説します。

PBLは文科省が進めるアクティブラーニングが背景にある

PBLのスタートは2012年

文科省のアクティブ・ラーニングは、平成24年(2012)の新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(答申)が始まりといっていいでしょう。

PBLは大学が先行してはじめた

それまで、大学といえば、知の集積地、発信基地でありながも、一般の学部生に対しては、知識の伝達や獲得を中心とした授業が中心でした。

新しいことを発見する研究や社会課題の解決に取り組むには、大学院へ進学するか一般企業の研究室に就職するなど機会が限られていたのです。

もっとも大学のゼミや研究室では、指導する教授や助手の方針によっては、限定的ながらアクティブ・ラーニングは実施されていました。それが、文科省の方針により、大学が教育方針として全面的に取り入れるようになったのです。

PBLとは主体的な学びを重視する学習方法

すでにいくつかの大学ではPBLの効果が表れている

アクティブ・ラーニングの一環とされるPBL(Project Based Learning)とは、プロジェクト・ベースド・ラーニングの頭文字からとられています。課題解決型学習、問題解決型学習といわれます。

大学では頭文字そのままでピービーエルと言い、中高では「プロジェクト型学習」と呼ばれています。小学校や幼稚園では体験学習となるでしょう。

何れにしてもこれまでにない学習体験であり、各教育機関にとっては独自性を出す機会になることは間違いありません。

PBLを取り入れている大学では、企業や自治体と連携した授業を実施することで成果を上げているケースがみられます。マスコミなどで取り上げられたり、学生のモチベーションが高まったり、また、PBLの経験が就活に有利に働いている学生がすくなからずいます。

社会課題に取り組むのがこれからのPBL

PBLの根底にあるのは主体的な学びを重視することです。これまでは教員が学生や生徒に一方的に知識を伝える座学が中心でした。いわゆる科目進行型授業でSBL(subject-based-learning)と呼ばれる方法です。一方、PBLはその名の通り問題解決型授業で、学生や生徒が自ら問題を見つけ出し、それを解決する、あるいは解決する方法を考えるものです。特に現在はSDGsが注目されていることがあり、SDGsを起点としたテーマ、あるいはそれに関連させるテーマが選ばれる傾向があります。龍谷大学の「政策実践・探究演習」はそれの好例といえます。

PBLの進め方とは

PBLを通じて学生はさまざまな学修体験ができる

大学におけるPBLの特徴は、座学にとどまらない、さまざまな方法がとられることです。先行事例の研究や調査、グループワーク、ディスカッション、レポート作成や何かの成果物、そして、プレゼンテーションや評価のフィードバックなどです。

教員は、あくまでサポートする存在で学生が困った時に手助けする程度です。現時点でPBLの成果をなんらかの形で出している大学は、アクティブ・ラーニングと呼ばれていた時代に企業や自治体との連携を確立していたことが見られます。また、大学の教員のネットワークにも関わっています。

PBLの進め方には、ふたつの形式がある

PBLは、課題解決型学習であり、理想的には学生自らが課題を見つけ出し、その解決策を導くことです。しかし、専門的な学修を行なっていない学年では、課題を見つけることが容易でないために、その進め方は大きくは二つに分かれます。

1. 学生自身が課題を見つけて提案まで行う(実践型)

2. 教員が設定した課題に取り組み提案を行う(チュートリアル型)

どちらも課題への取り組みから提案まで行うことから、学生にとっては体験としては同じ工程となります。多くはグループで取り組み4-5人の場合もあれば、10人以上の場合もあります。大阪工業大学では、国際PBLプログラムを設けて、海外の学生と協業して行う例もあります。

また正規科目の場合、期間はおおむね1セメスターがあてられ、単位として認められます。一方では、正規科目ではない課外科目としてのPBLもあります。正規科目でない場合でも、学生の成長には貢献し、就活はもちろん、その後の人生においてもいい経験となります。

PBLのプロセスと身につくスキル

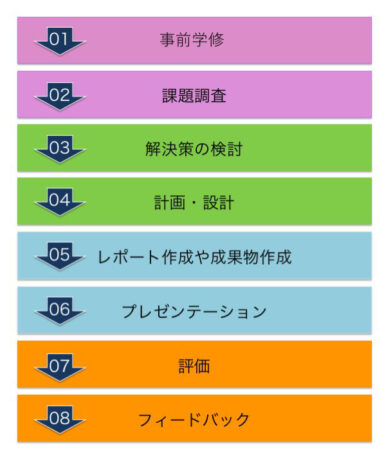

PBLのプロセスは事前学修、課題調査、解決策の検討、計画・設計、レポート作成や成果物作成、プレゼンテーション、評価、フィードバックの8つのプロセスを経て完成されます。実践型のPBLでは、試験的な行い実施し、改善を入れて、完成とするケースもあります。

それぞれのプロセスには、個人学修、グループ学修、ディスカッション、とりまとめなどが行われ、過程は異なっても、例えば、ひとつの課題の中で何度もディスカッションを行うなど、擬似的にイテレーションの経験を積むことができます。

PBLはおよそ下記のプロセスで実施されます。

事前学修で得られるスキルは読解能力、理解力、気づきの力

事前学習では、社会課題そのものが身近にあることや意外なところに課題が潜んでいることがわかります。気づきのスキルというべきものです。また、この段階で論文を読んだり、場合によっては海外の事例を学んだりするので、読解能力や語学学習などの力も養成します。

課題調査では、コミュニケーション力、積極性が身につく

課題の調査では、文献のみならず実際にインタビューやアンケートをする場合があります。学外の人と接することで、学生同士だけでは身につかないコミュニケーション能力が必要とされます。

それは社会人としてのスキル、マナーなども含まれます。実際にPBLを経験した学生のインタビューでは「名刺の渡し方を覚えた」「取材を依頼する依頼書の書き方がわかった」「企業や自治体へ電話するときのマナーがわかった」など、社会人としての訓練にもなっていることが分かりました。

全く知らない人とも話をする必要もあり「恥ずかしがりの性格が改善された」「物おじせずに話せるようになった」など、積極性が身についたと語る学生もいました。

解決策の検討では、視野の広がりや深く考える力が身につく

調査したことを検討し答えを導くのが解決策の検討です。課題の整理やニーズの把握など、チームやブループで議論することが中心となります。

アイデアラッシュ、SWOT分析などのビジネスフレームワークの活用など、さまざまなスキルを活用しなければならないので、それによって視野の広がり、深く考えること、物事の仕組みの理解など、表面的なことだけでは、物事はわからないという気づきも得ます。

「ニュース番組を見て、なぜ、出演者がその意見をテレビで言うのか、その理由まで考えるようになった」と、解説の背景まで考える力がついたという学生がいます。

計画・設計では、理論的な考え方社会常識を身につける

計画・設計では、取りまとめた内容をきちんとまとめる力を身につけることができます。また、さまざまな人と関わって活動することを学んでいるので、それぞれ相手の立場を考えて現実的な方法をとることを学びます。また法律や自治体の条例、予算などを考慮する場合では、単なる絵空事ではなく、実際に社会で実現する方法を経験することにもなります。

レポート作成や成果物作成は、新しいことを生み出す経験

レポート作成や成果物作成は、創造する喜びを得ることができます。参加者にとっては未知のことを0から作り上げることになるからです。

試行錯誤することで、やり直しなど、幾つも失敗を経験したうえでのことですから、やり抜くことでしか得られない貴重な体験となります。

文系学生にとっては、PBLの総まとめになり、理化学系の学生にとってはプロトタイプの製作や実験結果の報告になります。論文作成、企画書作成など、就職、進学の両方の将来に役立つ実践的な経験となります。

プレゼンテーションでは、発信力、協調性、表現力が発揮できる

プレゼンテーションは、言うまでもなく人前で発表するのですから、発信力や表現力などの養成になります。通常、発表まで何度も練習するので、そうした力が鍛えられるのです。

また、プレゼンテーションに使用するマイクロソフトパワーポイントなどの使用方法なども経験することになります。見せ方の工夫や強調すべき点など、デザインセンスなども磨かれます。

発表は、ひとりが演者となる場合、メンバー全員がパートを持ち壇上に立つ場合など、最適なプレゼン方法を思案する訓練にもなります。

評価、フィードバックで新たな気づきとモチベーション

教員や専門家、または社会人からの評価、フィードバックは、学生にとって活動全体の振り返りになると同時に、第三者からみた客観的な見方を気づく機会になります。高評価が出れば、モチベーションが高まり、自信にもつながります。

PBLは、答えを自分たちで見つける学修です。正解が決まっていないので、ときには意見のぶつかり合いがあります。ミーティングの日時を決めていてもこない学生もいれば、作業の持ち分が偏ることもあります。小さな困難、大きな困難が日常的に発生します。そうしたことを乗り越えて、完成させるのですから、チームワークや協調性、理解力、リーダーシップなど、さまざまなスキルを身につけることになります。

PBLを進めるうえでの課題とは

すべてのPBLがうまくいくとは限りません。これまで少なからぬ失敗事例も文科省では検討されています。アクティブ・ラーニングの失敗事例調査からは、次のようなことが報告されています。

学生の失敗原因は、目的喪失と知識技能不足

文科省の分析によると学生のアクティブ・ラーニングの失敗は、目的喪失と知識技能不足に分けられます。目的喪失では、自分が出来ないことへの挑戦であるのに安易な回答で終われせたり、他の活動を優先させたりすることです。

また、単純に欠席したり、途中で投げ出すなど怠惰であることも心配の要因とされています。やる気がありすぎて協力企業に肩入れしてしまうことも失敗の要因としてあげられています。

知識技能不足では、知らないがゆえに独断専行してしまったり、発言を控えてしまったり、それまでの経験だけに頼る浅薄な議論に終止することも失敗の要因として上げれています。

教員の失敗原因は価値観の固執、準備不足、組織力不足

失敗の原因分析は教員側にもあり、それらのは大きく三つに分類されています。

●価値観の固執→型式偏重、成果変調、自主性変調

●授業準備不足→指導、評価、学内外の段取り

●組織力不足→連携体制、カリキュラム

具体的には、教えるという意識が強く学生の主体性を無視したり、過剰に介入し自習を促進しなかったり、あるいはグループ作業などで故人の貢献を把握できないこともあります。胆汁なところでは、発表時に機器が不良で学生の発表ができなかったということもあります。

参考:アクティブラーニング失敗事例ハンドブック(アクティブラーニング失敗結果マンダラ)

学生が企業のPRに利用されることも

学生が企業とコラボレーションをすると新聞などに掲載される場合があります。ある元学校教員の話によると企業が自社のPRを目的にしたり、学生からのアイデアを望むことだけを目的にしたりして、外侮から持ち込まれるコラボレーションの相談の中には、学生の学ぶ機会であることを十分に理解していないことも少なくないといいます。

そうした企業意図は企画段階で露呈されることが多く、実際にPBLになることはありませんが、大学や教員を通さず、サークルなどを通じて学生へ直接アプローチすることもあります。学生に経験させることを名目に賃金を支払わない、アイデアだけ利用する、大学名だけ利用するなど、不法行為に加担しかねないことも考えられるので、十分な注意が必要です。

PBLを経験することで学生が変化することとは

大阪府堺市の羽衣国際大学の学生が参加した堺市との連携事業を学生が独自に発展させる体験をした学生は、課題に気づき、それを改善する行動を自ら行ったことで、その後の就職活動の成功に結びつけている例があります。

前述の追手門学院の学生の場合、企業との連携により商品開発プロセスを学んだことで、希望職種を明確化したり、実際に企業や自治体から受けた評価により新たな課題に気づいたり、実社会の厳しさを体験的に学んだといった声を聞きました。

PBLに対して学生が全力で取り組んでいれば、例え仮説が実証できなかったとしても学生にとっては良い経験になるには違いないでしょう。

本記事のまとめ〜PBLのメリット〜

PBLで得られるスキルは本文にも記していますが、経験により次のような力がある養われるメリットがあります。

●経験のないことを考える思考力

●複数のメンバーで成し遂げる協業力

●実践することで知識の高まる定着力

●思考することや仲間の知識を活用する応用力

●人に伝える表現力

●情報を見極める分析力

自ら課題に気づき、それを解決する経験は、人生の様々なシーンで役立つに違いありません。

補足:小中高のPBLは新学習指導要領に盛り込まれる

一方、小、中学、高校課程でのアクティブ・ラーニングについては、上記2年後の平成26年(2014)中央教育審議会総会が起点となった「新しい学習指導要領の考えかた」によると考えられます。

それは、小学校では2020年度、中学校では2021年度、高校では2022年度の入学した生徒から年次進行で実施される新学習指導要領に「主体的・対話的な深い学び」を全教科において行っていくことが定められています。

大学生のスキルアップの記事

大学生がやるべきスキルアップ9選

ゼミの選びのコツはスキルアップの視点が重要! 就職の軸にもなる!

通学時間でスキルアップする方法3選【大学生向け】

オンラインサービスを利用したスキルアップ方法